ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、発症率 2.2人/10万人、有病率 9.9人/10万人と言われており、かなり稀な疾患です。特定疾患医療受給者数は、2000年度は5,700人、2014年度は約1万人となっており、増加傾向にあると思われます(これは、長寿命化や診断力の向上が関係していると言われている)。

ALS(筋萎縮性側索硬化症)の方って担当したことある?

担当したことないです~ いざ担当することになったら心配です~

難病関連のリハビリの研修ってあまりないしね。特に呼吸リハ。

呼吸リハはCOPD(慢性閉そく性肺疾患)の内容とかが多いですね~

じゃー参考までに、私が研修でお話ししている内容を伝えますね

【管理人について】学生時代「ALSの方を担当することは一生に一度あるかないか」っと教えられましたが、以前勤めていたクリニック及び訪問看護ステーションが、神経難病に特化したステーションであったため、約10年の勤続中に約40名の方を担当させていただく機会がありました。

ALSに関わる方の一助になればと思い、毎年の学会発表、地域の訪問看護ステーションへの勉強会、訪問看護ステーション協会での研修講師、「難病と在宅ケア」((株)日本プランニングセンター)への寄稿、書籍の分担執筆等(『ALSマニュアル決定版!part3』※2026年出版予定) をおこなってきました。

このページが皆さんの臨床のご参考になればと思います。

※ただし、このページの内容はエビデンス及び私の経験に基づいて作成しています。実施の際は自己責任でお願いいたします。

管理者に研修等のご相談は、お問合せよりお願いいたします。

(業務等により、すぐに返信できない場合があります)

目次

概要

●発症率 2.2人/10万人、有病率 9.9人/10万人

●上位・下位運動ニューロンが進行性に変性・消失していく症候群

●呼吸筋を含めた全身の筋力が低下する

●呼吸不全、肺炎が最も多い死因

●意思決定により、非侵襲的人工呼吸器(NIV)や気管切開侵襲的人工呼吸器(TIV)を選択する場合がある

●病状の進行は、個人差がとても大きい

分類

●脊髄発症型、球麻痺型に分けられる

●脊髄発症型は初発部位により、上肢型と下肢型を呼ばれる場合がある

●稀ではあるが呼吸筋麻痺から始まる呼吸筋型もある

●球麻痺発症は生存期間の短さと関連があると言われている

リハビリの目標

心身機能・日常生活活動を可能な限り維持・改善し、患者と家族のQOLを維持・向上させること

(一社)日本神経学会監修: 筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン, 南江堂, 2023.

リハビリの項目

●四肢・体幹のリハビリ

●呼吸障害に対するリハビリ

+気道浄化法

●嚥下・構音のリハビリ

四肢・体幹のリハビリ

・発症早期の患者に上下肢の筋力トレーニングは推奨できない (エビデンス不十分)

・発症早期の患者に有酸素運動は推奨できない (エビデンス不十分)

・発症早期の患者に、日常生活での活動量やホームエクササイズの指導を行うことは弱く推奨する

(公)日本理学療法士協会監修: 理学療法ガイドライン第2版, 医学書院, 2021.より改変

ここでの指導の意味は、やりすぎない。

適切な強度と頻度の活動という意味もあると私は思います。

・軽度~中等度の筋力低下の筋に対しては、適度の筋力増強訓練や有酸素運動は

一時的に有効である可能性がある

・過剰な運動負荷は、筋力低下を悪化させる可能性があり、

翌日に筋痛、疲労感、呼吸器症状の出現・増悪がないように注意深く行う

・関節可動域練習、体位変換、ADL練習を中心におこなう

(一社)日本神経学会監修: 筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン, 南江堂, 2023.より改変

年代の差もありますが、PT協会と日本神経学会で内容が少し違うんですね!

そうですね!PT協会の方が少し厳しい内容になっているかと思います。

四肢・体幹のリハビリの目的

・関節可動域練習は、排痰肢位のパターンを増やすこと、苦痛のない体位変換、疼痛予防のために行う

・今後、コミュニケーション機器を使う可能性を考慮して介入する必要がある

・頸部、肩関節、胸郭、肩甲帯の可動域制限は呼吸機能低下につながるため

早期から対応する必要がある

(一社)日本神経学会監修: 筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン, 南江堂, 2023.より改変

四肢・体幹のリハビリの実際

・訪問時に、前回のリハビリ後や生活動作で、筋痛や疲労感、呼吸症状の増悪がないか確認し、

生活動作の指導やリハビリ内容を修正する

・生活動作自体が過負荷となっていることがあるので筋力強化トレーニングは

在宅期では実施しないことが多い。

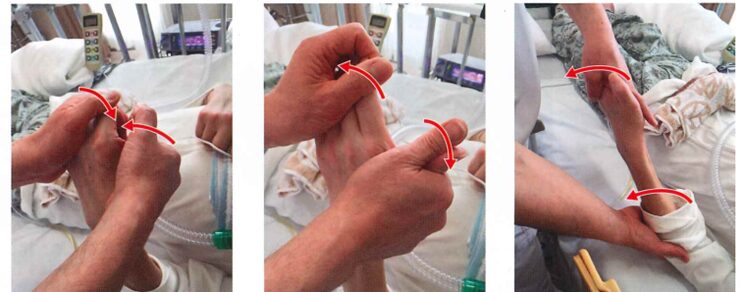

・関節可動域練習(小森哲夫監修: 神経難病領域のリハビリテーション実践アプローチ 改訂第2版, (株)メジカルビュー社, 2019.より抜粋)

【頭頚部】筋力低下により、頭部頸部が支えられないことで筋の疲労や疼痛がでたり、

不動や循環不良による疼痛があるために、マッサージとともに頸部の可動域運動をします。

【肩甲帯周囲】筋力低下により亜脱臼や筋バランスの不良により、肩関節周囲炎のような疼痛が

あることがあるため、肩甲骨の動きを出しながら各方向へ可動域運動をおこないます。

【肘関節・前腕】将来、可動域制限により採血がしにくくなることがないように、

肘関節伸展や前腕の回外運動も必ず実施しています。

【手指】今後、コミュニケーション機器(意思伝達装置)やナースコール等で使用する可能性が

あるため早期から評価しつつ継続しておこないます。

【体幹・股関節】上部・下部体幹の回旋や、股関節の内旋・内転は側臥位への体位変換時の

疼痛予防にもなるためしっかりと行います。

また、特に男性は開排位となりやすく。腓骨頭の圧迫による痺れや褥瘡の予防のためにも

股関節内旋の可動域は維持できるようにします。

【足関節】臥床時間が増えると底屈位で拘縮しやすいので、疼痛の予防や、

人によっては意思伝達装置の操作に足関節や足趾を使うことがあるため、しっかりと実施します。

四肢・体幹のリハビリのまとめ

・過度な運動・生活動作は筋力低下を悪化させる

・関節可動域練習は全病時期を通じて有効。

今後のADLやQOL、排痰肢位の確保、褥瘡予防のポジショニングパターンを増やすことも

考慮して早期から実施する

今回は、概要から四肢・体幹のリハビリまで紹介したよ

すごい勉強になりました~。運動の負荷はかけすぎたら逆効果なんですね!

次回は、呼吸や嚥下、コミュニケーションのことについて説明するね

筋萎縮性側索硬化症(ALS)のリハビリとは?(2) 難病リハビリの専門家が実情を詳しく解説(呼吸・嚥下・コミュニケーション編)【みんなの評価.com】※近日公開予定

このページで紹介した書籍等

・神経難病領域のリハビリテーション実践アプローチ 改訂第2版, (株)メジカルビュー社

・筋萎縮性側索硬化症(ALS)診療ガイドライン2023, 南江堂, 2023.

こちらはホームページからダウンロードも可能です。

・ 理学療法ガイドライン 第2版, 医学書院, 2021.

・ALSマニュアル決定版! (part 2), (株)日本プランニングセンター

Part3は私も分担執筆予定

・新ALSケアブック: 筋萎縮性側索硬化症療養の手引き, (株)南江堂

・【第2版第3刷】神経難病リハビリテーション 100の叡智, (株)メジカルビュー社

・99%ありがとう (一般書), ポプラ社

ALSの評価ツール

ALSFRS-R(改訂ALS機能評価スケール)は、運動・嚥下・呼吸など、ALSの経過に応じて低下する機能を具体的に数値化するための信頼性の高いツールです。

下記のページで詳しく説明しています。

・ALSFRS-R(Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale – Revised)とは?評価用紙の使い方・カットオフ値と予後予測をわかりやすく解説