目次

【この記事でわかること】

✅ あなたの腰痛の原因とタイプがわかる!

✅ 症状・体格別の具体的な対策法を解説

✅ 自宅でできるストレッチ・筋トレ・おすすめグッズを紹介

✅ 整形外科・整体・整骨院、どこに行くべきか?

腰痛の原因はさまざまですが、「自分の腰痛タイプ」に合った対策をとることが改善への近道です。この記事を読めば、あなたに最適な腰痛対策がわかります!

🏥 【腰痛の専門家】理学療法士とは?

理学療法士(PT:Physical Therapist)は、運動療法や物理療法を用いて、患者の運動機能の改善や痛みの軽減をサポートする医療専門職です。特に腰痛のリハビリでは、適切なストレッチや筋力トレーニングの指導、正しい姿勢のアドバイスを行い、患者一人ひとりに合った改善方法を提案します。

理学療法士は病院やクリニック、リハビリ施設、スポーツ現場などで活躍しており、腰痛の予防と改善に関する専門知識を持っています。腰痛に悩んでいる方は、理学療法士によるアドバイスを取り入れることで、より効果的な対策が可能になります。

🔍 腰痛の種類と原因|体格・症状別に解説

痩せ型・筋力不足の人の腰痛の特徴と対策

特徴

- 筋肉量が少なく、腰椎への負担が増大

- 体脂肪が少なく、衝撃を吸収しにくい

- 体幹の筋力不足により姿勢が不安定

対策

- 体幹トレーニング(プランク、ドローイン)で筋力アップ

【プランクのやり方】

1.うつ伏せになり、肘をついておしりを上げる

2.図のように肩とお尻が一直線になるようにする

3.最初は10秒、20秒、、、できれば60秒と増やす

4.1日3セットぐらい

※ 腰を沿りすぎると、逆に腰を痛めることがあります。

お尻を上げすぎてもダメです。

※ 効果のある筋

腹直筋:お腹の中心部にある筋肉。シックスパックやウエストの引き締めに効果

腹斜筋:脇腹にある筋肉。シックスパックやウエストの引き締めに効果

腹横筋:体の深層部にあるインナーマッスルで、体幹強化に効果

上腕三頭筋:二の腕に引き締めに効果

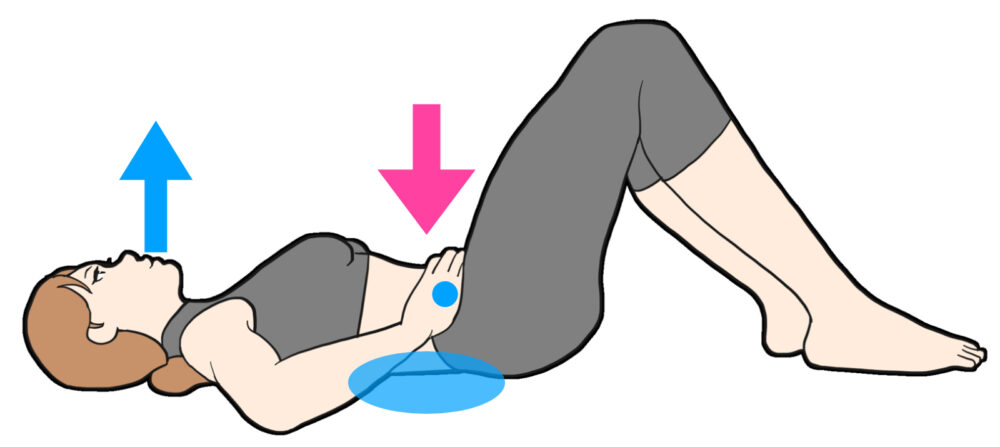

【ドローインのやり方】

1.仰向けに寝て、膝を90度曲げる

2.鼻から大きく息を吸い込み、胸郭を広げる

3.口から息を吐きながら、背中を床につく

くらいのところまで押し付ける

4.3秒間かけて「2」の動作を行います

5.7秒間かけて「3」の動作を行います

6.10回を1日3セットぐらい

※ 効果のある筋

腹横筋: 体の深層部にあるインナーマッスルで、体幹強化に効果

内腹斜筋:腹圧調整 体幹安定化に効果

多裂筋:腰椎の安定化 姿勢保持、腰痛予防、バランス向上に効果

骨盤底筋群:骨盤内臓の支持、排泄機能調整 尿漏れ予防、姿勢改善、体幹安定

横隔膜:呼吸調整、腹圧調整、体幹安定に効果

- クッション性の高いマットレスを使用し、寝ている間の負担を軽減

- 座る際はクッションを活用し、骨への負担を軽減

- 【おすすめ】長時間のデスクワークには「腰痛対策クッション」が効果的です。

肥満体型の人の腰痛リスクと改善方法

特徴

- 体重増加による腰部の負担増大

- 内臓脂肪の増加で姿勢が崩れやすい

- お腹が出ている人は反り腰になりやすい

対策

- ウォーキングや水中運動、自転車で膝・腰に優しく運動量を確保

- 骨盤の安定をサポートするグッズを活用

- 【おすすめ】腹圧をサポートする 理学療法士監修の「骨盤ベルト」を使用すると、腰部の負担軽減に効果的。

- 食生活の見直し(高タンパク・低脂質の食事を心がける)

運動後や歩行時に痛む場合

原因:

- 筋力不足による腰部の過負荷

- 股関節の柔軟性低下

- 姿勢の崩れ

- 筋肉のアンバランス(特に腹筋と背筋の不均衡)

対策:

- 腹横筋・臀筋の強化(プランク、ヒップリフト)

【ヒップリフトのやり方】

1.お尻を持ち上げ、肩から膝までが一直線になる姿勢で

1~5秒キープを10回(時間は短い時間から始める)

2.ゆっくり元の位置まで戻します

3.1日3セットぐらい

※ 効果のある筋

大殿筋:体幹の安定 ヒップアップ、腰痛予防、骨盤安定

ハムストリングス:太もも裏の引き締め、膝の安定性向上

脊柱起立筋:脊椎の安定、姿勢保持 腰痛予防、姿勢改善、スポーツパフォーマンス向上

中殿筋:骨盤の安定、、歩行・片脚立ちの安定性向上

腹横筋:腹圧調整、腰椎の安定 体幹安定、姿勢改善

- ヒップフレクサーストレッチ(股関節の柔軟性向上)

【ヒップフレクサーのやり方】

1.片膝立ちになり、後ろの足の大腿部と体幹が

一直線になるようにします

(図では反り腰になっていますが)

2.10~40秒その姿勢をキープを1日3セットぐらい

※ 効果のある筋

硬くなった股関節屈筋(腸腰筋、大腿直筋など)をストレッチし、

股関節の可動域を広げ、正しい姿勢を保ちやすくする

等尺性の運動(筋の長さを変えない運動)をすることで股関節・体幹の筋力増強する

- 歩行時の姿勢改善

骨盤を前傾させすぎない(反り腰)。踵(かかと)から着地し母指球を通って、つま先で離れる - クッション性の高い靴を選ぶ(歩行時の衝撃を軽減)

- 【おすすめ】腰に優しい「腰痛対策インソール」は、歩行時の衝撃を吸収し、腰痛予防に役立ちます。

急性腰痛(ぎっくり腰)と 慢性腰痛の違い

急性腰痛(ぎっくり腰)

- 突然強い痛みが発生

- 重いものを持ち上げる等の、急な動作が引き金

対策

- 最初の48時間(目安)は保冷材や冷湿布等で患部を冷やし、その後温める

- 無理に動かず、安静を確保。48時間以降は無理のない範囲で動く

- 整形外科や整体の受診を検討

- 【おすすめ】48時間以降は、痛みを和らげるために蒸気温熱シート(例:めぐリズム)やホットパック(例:桐灰カイロ)が役立ちます。

慢性腰痛

- 長期間続く鈍い痛み

- 姿勢の悪さ、筋力低下、ストレスが影響

対策

- 日常的なストレッチ&筋トレで体の歪みを調整

- 座り方・歩き方を意識し、腰に優しい習慣を身につける

- 適度な硬さのマットレスを選ぶ(柔らかすぎると腰が沈み、硬すぎると圧迫感が増す)

【おすすめ】腰痛対策に特化した マットレス「トッパー」は、腰部のサポートに優れ、快適な睡眠環境を提供します。 - 痛みが続く場合は医療機関を受診

🏡 腰痛時の安楽肢位(ラクな姿勢)

仰向け(膝下にクッションを入れる)

効果

- 腰椎の自然なカーブを保つ

- 腰への負担を軽減

方法

- 仰向けになり、膝の下にクッションや丸めたタオルを置く。

- 腰が反らないようにリラックスした姿勢をとる。

- この姿勢を維持。

横向き(枕&クッション活用)

効果

- 腰のねじれを防ぐ

- 筋肉の緊張を緩和

方法

- 横向きになり、膝の間にクッションを挟む。

- 頭と首の高さが同じになるよう、枕の高さを調整する。

- 腰に負担がかからないように少し丸くなる。

椅子での安楽姿勢

効果

- デスクワーク中の腰の負担を軽減

- 正しい姿勢を維持

方法

- 腰にクッションを挟み、骨盤を立てる。

- 膝が股関節よりやや高くなるように椅子の高さを調整(低めの椅子の高さ)。

- 足裏を床につけ、リラックスした姿勢を保つ。

- 【おすすめ】長時間のデスクワークには「腰痛対策クッション」が効果的です。

❓ よくある質問(FAQ)

🔹 Q. 腰痛の時は横になるべき?

👉 YES:痛みが強いときは無理せず安静に

👉 NO:動ける範囲で軽いストレッチをすると回復が早まる

🔹 Q. 腰痛に効く食べ物はある?

👉 カルシウム・ビタミンD(骨を強化)

👉 抗炎症作用のある食品(魚・ナッツ・緑茶)

🔹 Q. 腰痛が悪化した場合はどうする?

👉 整形外科で診断を受けるのが最優先

👉 慢性腰痛なら整体・整骨院も検討

・【腰痛の専門家・理学療法士が解説】腰痛を改善するストレッチと筋トレ、NG習慣について解説・解剖学的な視点 はこちら

・痛みの評価をする場合は、【疼痛評価】のページも参考にしてください

参考文献

- 日本整形外科学会「腰痛診療ガイドライン」

- 公益社団法人 日本理学療法士協会「理学療法ハンドブック 腰痛」

- Bogduk, N. (2005). “Clinical Anatomy of the Lumbar Spine and Sacrum.”

- Adams, M. A., & Dolan, P. (2012). “Intervertebral Disc Degeneration: Evidence for Two Distinct Phenotypes.”

- Neumann, D. A. (2010). “Kinesiology of the Musculoskeletal System.”

- McGill, S. M. (2002). “Low Back Disorders: Evidence-Based Prevention and Rehabilitation.”

- Akuthota, V., & Nadler, S. F. (2004). “Core Strengthening.”

- Marshall, P. W., & Murphy, B. A. (2008). “Core Stability Exercises.”

- Norris, C. M. (2008). “Functional Load Abdominal Training.”

- Deyo, R. A., & Weinstein, J. N. (2001). “Low Back Pain.”

- Hides, J. A., Jull, G. A., & Richardson, C. A. (2001). “Long-Term Effects of Specific Stabilizing Exercises.”

これらの研究やガイドラインを基に、科学的根拠に基づいた情報を提供しました。